Kehidupan Awal

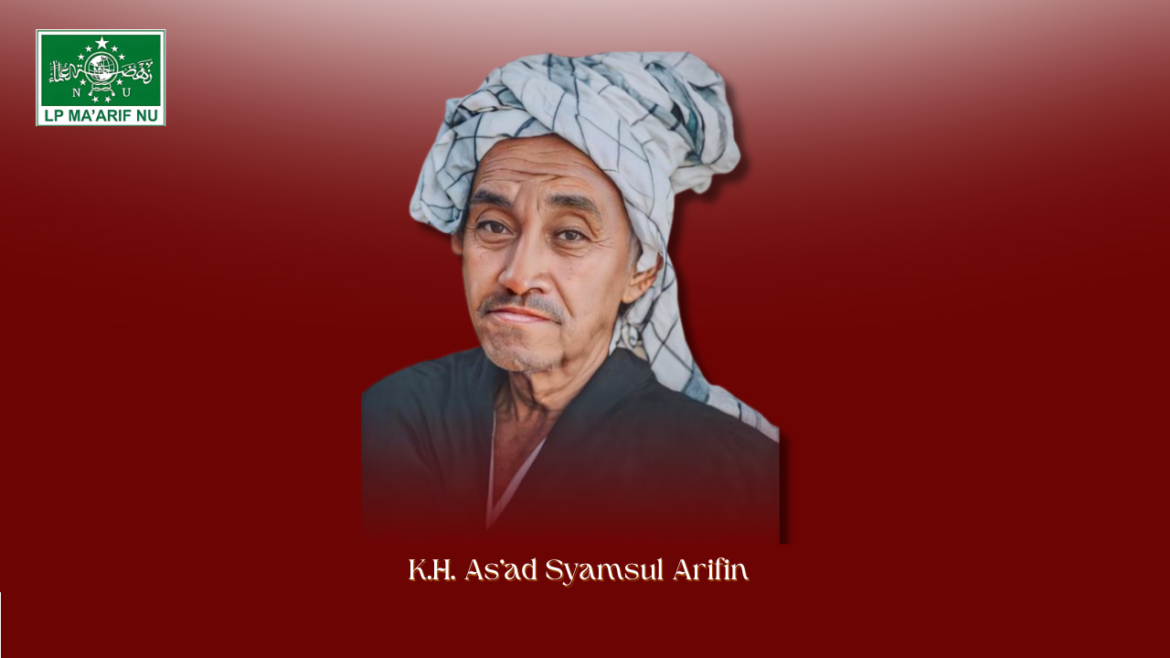

K.H. R. As’ad bin Syamsul Arifin bin Ruham bin Ihsan bin Khomsi, lahir pada 1897 di Mekah. Kiai As’ad adalah anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah, keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Ia mempunyai adik bernama Abdurrahman. Ia dilahirkan di perkampungan Syi’ib Ali, dekat Masjidil Haram, Mekah, ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Kiai As’ad masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Raden Ibrahim (yang kemudian lebih dikenal dengan nama K.H. Syamsul Arifin) adalah keturunan Sunan Kudus dari jalur sang ayah. Sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Sunan Ampel.

Pada usia enam tahun, Kiai As’ad dibawa orang tuanya pulang ke Pamekasan dan tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Sedangkan adiknya, Abdurrahman, yang masih berusia empat tahun dititipkan kepada Nyai Salhah, saudara sepupu ibunya yang masih bermukim di Mekah. Setelah lima tahun tinggal di Pamekasan, Kiai As’ad diajak ayahnya untuk pindah ke Asembagus, Situbondo yang sekarang daerah tersebut masuk kedalam kecamatan Banyuputih, Situbondo, daerah tersebut dulunya masih berupa hutan belantara yang terkenal angker dan dihuni oleh banyak binatang buas dan makhluk halus. Kiai As’ad diajak ayahnya pindah ke pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam di sana.

Sebagai anak seorang ulama, sejak kecil Kiai As’ad sudah mendapat pendidikan agama yang diajarkan langsung oleh ayahnya. Setelah beranjak remaja, ia dikirim ayahnya untuk belajar di Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan, sebuah pesantren tua yang didirikan oleh K.H. Itsbat Hasan pada tahun 1785saat Di Pondok Pesantren tersebut, Kiai As’ad diasuh oleh K.H. Abdul Majid dan K.H. Abdul Hamid, keturunan dari K.H. Itsbat.

Pendidikan

Setelah tiga tahun belajar di Pesantren Banyuanyar (1910-1913), ia kemudian dikirimkan ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan belajarnya di sana. Di Mekah, ia masuk ke Madrasah Al-Shaulatiyah, sebuah madrasah yang sebagian besar murid dan guru-gurunya berasal dari al-Jawi (Melayu). Ia belajar ilmu-ilmu keislaman kepada ulama-ulama terkenal, baik yang berasal dari al-Jawi (Melayu) maupun dari Timur Tengah.

Di antara guru-guru Kiai As’ad ketika belajar di Mekah antara lain:

- Syeikh Abbas al-Maliki

- Syeikh Hasan al-Yamani

- Syeikh Muhammad Amin al-Quthbi

- Syeikh Hasan al-Massad

- Syeikh Bakir (K.H. Bakir asal Yogyakarta)

- Syeikh Syarif as-Sinqithi

Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, Kiai As’ad kemudian pulang ke Indonesia. Setelah sampai di kampungnya, ia tidak langsung mengajar di pesantren ayahnya, Kiai As’ad memutuskan untuk memperdalam ilmunya dan melanjutkan belajarnya. Ia pergi ke berbagai pesantren dan singgah dari pesantren satu ke pesantren lain, baik untuk belajar maupun hanya untuk ngalap barakah (mengharap berkah) dari para kiai. Beberapa pesantren tersebut antara lain, Langitan, Sidogiri (K.H. Nawawi) , Buduran (K.H. Khozin) , Lasem (K.H. Ma’shum Ahmad) dan Demangan Bangkalan (Syaikhona Kholil bin Abdul Latif)

Peran saat berdirinya NU

Salah satu riwayat awal pendirian Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari peran K.H. Raden As’ad Syamsul Arifin. Ia menjadi wasilah (perantara) ketika Hadratussyekh K.H. Muhammad Hasyim Asy’ari meminta restu kepada gurunya, K.H. Cholil Bangkalan untuk mendirikan jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Santri As’ad kala itu menjadi penyampai pesan Kiai Cholil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy’ari. As’ad yang saat itu menjadi santri Kiai Hasyim Asy’ari di Tebuireng diutus untuk menemui Kiai Cholil di Bangkalan, Madura. Sebelumnya, As’ad juga nyantri di Pesantren Kademangan asuhan K.H. Cholil Bangkalan.

As’ad mengungkapkan bahwa petunjuk hasil dari istikharah gurunya, K.H. Hasyim Asy’ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh K.H. Cholil Bangkalan, yang juga guru K.H. Hasyim Asy’ari. Ada dua petunjuk yang harus disampaikan oleh As’ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah K.H. Cholil kepada K.H. Hasyim Asy’ari. Hal itu merupakan bentuk komitmen dan takzim santri kepada gurunya apalagi terkait persoalan-persoalan penting dan strategis. Ditambah tidak mudahnya bolak-balik dari Bangkalan ke Tebuireng di tengah situasi penjajahan saat itu. Petunjuk pertama, pada akhir tahun 1924 santri As’ad diminta oleh K.H. Cholil Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Qur’an Surat Thaha ayat 17-23 yang menceritakan Mukjizat Nabi Musa as. Petunjuk kedua, kali ini akhir tahun 1925 santri As’ad kembali diutus KH Cholil Bangkalan untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna (Ya Jabbar, Ya Qahhar). Berarti menyebut nama Tuhan Yang Maha Perkasa) ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama yaitu K.H. Hasyim Asy’ari. Setibanya di Tebuireng, santri As’ad menyampaikan tasbih yang dikalungkannya dan mempersilakan K.H. Hasyim Asy’ari untuk mengambilnya sendiri dari leher As’ad. Bukan bermaksud As’ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hasyim Asy’ari, melainkan As’ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kiai Cholil kepada Kiai Hasyim Asy’ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan As’ad sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, K.H. Hasyim Asy’ari bertanya kepada As’ad: “Apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan?” Kontan As’ad hanya menjawab: “Ya Jabbar, Ya Qahhar”, dua asmaul husna tarsebut diulang oleh As’ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. KH Hasyim Asy’ari kemudian berkata, “Allah swt telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jam’iyyah”. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010: 72) Dari perannya sebagai wasilah pendirian NU tersebut, Raden As’ad Syamsul Arifin bisa dikatakan sebagai ‘santri khos’ K.H. Cholil Bangkalan dan K.H. Hasyim Asy’ari.

Melawan penjajah Belanda dan Jepang

Di era pergerakan nasional melawan penjajah Belanda dan Jepang, K.H. As’ad Syamsul Arifin aktif memberikan perlawanan. Ia ikut dalam perang gerilya pada masa revolusi fisik tahun 1945-1949. Dalam perang gerilya tersebut, ia bersama barisan pelopornya berhasil merampas senjata-senjata milik pasukan Belanda di daerah Gudang Mesiu Dabasah Bondowoso (sekitar akhir Juli 1947). Adapun pada 10 November 1945, Kiai As’ad Syamsul Arifin membantu pertempuran di Surabaya dengan mengirim anggota pelopor dan pasukan Sabilillah Situbondo dan Bondowoso ke daerah Tanjung Perak. Pasukan yang dikirimnya terlibat pertempuran hebat di Jembatan Merah Surabaya. Kemudian pada September dan awal Oktober 1945, Kiai As’ad memimpin pelucutan senjata para serdadu Jepang di Garahan, Jember, Jawa Timur. Tindakan tersebut dilakukan setelah pasukan Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pasukan yang dipimpin oleh Kiai As’ad Syamsul Arifin. Mengomando santri hingga preman “Perang itu harus niat menegakkan agama dan ‘arebbuk negere’ (merebut negara), jangan hanya ‘arebbuk negere! Kalau hanya ‘arebbuk negere’, hanya mengejar dunia, akhiratnya hilang! Niatlah menegakkan agama dan membela negara sehingga kalau kalian mati, akan mati syahid dan masuk surga!” Pernyataan tersebut merupakan petuah dan motivasi perjuangan dari K.H. Raden As’ad Syamsul Arifin (1897-1990) kepada pasukan santri (Hizbullah dan Sabilillah) dan pasukan pemuda yang awalnya menjadi preman, brandal, bajingan, dan jawara (Pelopor) untuk melawan penjajah Belanda. Pernyataan yang dikutip Munawir Aziz dalam bukunya Pahlawan Santri: Tulang Punggung Pergerakan Nasional (2016) tersebut tidak hanya menggelorakan semangat juang para pemuda di wilayah Tapal Kuda, tetapi juga menyadarkan bahwa membela tanah air seiring dengan kewajiban membela agama. Sosok Kiai As’ad Syamsul Arifin menjadi inspirasi karena memiliki keilmuan, kemampuan, dan visi perjuangan yang lengkap.

Kiai As’ad memiliki kedalaman ilmu agama yang mumpuni, mempunyai ilmu kanuragan dan bela diri, serta cukup menguasai ilmu militer. Selain menggerakkan para santri, Kiai As’ad juga cerdik dalam mengomando para bandit agar membantu perjuangan para santri mengawal kemerdekaan Indonesia. Kemampuan Kiai As’ad dalam mengorganisasi para brandal dan jawara dari wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Pasuruan dicatat oleh Syamsul A. Hasan (2003) yang dikutip Munawir Aziz. Kiai As’ad Syamsul Arifin mengumpulkan para bandit dan jawara tersebut dalam laskar bernama Pelopor, seperti dijelaskan di atas. Barisan Pelopor sering berpakaian serba hitam. Mulai dari baju, celana hingga tutup kepala. Senjata yang digunakan oleh barisan Pelopor ialah senjata-senjata khas daerah yakni celurit, keris, dan rotan. Yang unik menurut catatan tersebut, para bandit dan jawara yang berada di barisan Pelopor ini sendiko dawuh dan setia pada komando Kiai As’ad Syamsul Arifin. Kala itu, Kiai As’ad memerintahkan para pejuang Pelopor bagian logistik untuk mengirim pejuang yang berada di hutan. Baik pasukan Pelopor maupun laskar santri yang tergabung dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah berjuang dengan strategi gerilya. Mereka masuk gunung dan keluar gunung untuk menyerang pasukan Belanda lalu mengamankan diri. Tokoh Khittah NU 1926 K.H. As’ad Syamsul Arifin bersama tokoh-tokoh lain di antaranya K.H. Achmad Siddiq, K.H. Abdurrahman Wahid serta lainnya turut berjuang dalam mewujudkan NU kembali Khittah 1926. Naskah Khittah NU tersebut dibahas dan dimatangkan dalam Munas NU tahun 1983 di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo selain memutuskan perumusan naskah hubungan Pancasila dan Islam serta menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Sehingga pada tahun 1983, NU resmi Kembali ke Khittah NU. Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (2010) menjelaskan bahwa kegelisahan Kiai As’ad Syamsul Arifin untuk mengembalikan NU rel pendirian awal (Kembali ke Khittah 1926) juga disebabkan karena NU selama dipimpin K.H. Idham Chalid terlalu tenggelam dalam aktivitas politik. Paham keulamaan yang terwujud dalam representasi syuriyah juga mengalami pergeseran nilai. Sehingga Munas NU tahun 1983 yang tidak dihadiri oleh K.H. Idham Chalid berupaya mengembalikan kewibawaan ulama, mengembalikan peran dan fungsi serta otoritas ulama. Dengan kata lain, Kembali ke Khittah 1926 berarti menjaga dan melestarikan paham keulamaan sebagai salah satu sistem nilai yang selama ini berlaku di NU. Paham keulamaan sebagai ruh di NU juga sebagai konsekuensi dari perwujudan akidah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

Karya-karya KH As’ad Syamsul Arifin

Selain kesaktian dan karomah-karomah yang dimilikinya, K.H. As’ad Syamsul Arifin juga menulis sejumlah kitab dan buku di bidang akidah, tauhid, fikih, muamalah, sejarah, sastra, dan amaliah sehari-hari. Berikut buku dan kitab karya K.H. As’ad Syamsul Arifin:

- Tsalats Risail, kitab setebal 21 halaman ini ditulis dengan huruf arab dan berbahasa Indonesia. Materi kitab ini berasal dari kitab Mafahim Yajib an Tushahhah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dan beberapa kitab dan ulama yang lain. Tiga bahasan dalam Tsalats Risail, pertama masalah hakikat Asyariyah (paham pemikiran Imam al-Asyari dan pengikutnya). Kedua, tentang Qodaniyah atau Ahmadiyah. Ketiga, membahas sekelumit akidah, syariat, dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah.

- Risalah Shalat Jumat, kitab setebal 19 halaman ini ditulis dalam bahasa Arab. Pada permulaan, kitab yang membahas sholat Jumat ini berisi kutipan-kutipan ulama dari sebelas kitab, di antaranya al-Umm, Fiqh al-Madzahib al-Arba’ah, dan Nihayah al-Muhtaj) tanpa di terjemahkan. Kiai As’ad kemudian memaparkan (dengan bahasa Madura) sejarah sholat Jumat di satu masjid. Kemudian karena beberapa alasan (Kiai As’ad menyebut enam sebab), maka di sebuah daerah yang luas dan padat penduduknya diperbolehkan sholat Jumat di beberapa tempat. Kitab ini berakhir pada halaman 13. Sedangkan halaman 14-19 berisi tentang masalah ziarah kubur dan istighotsah.

- At-Tajlib al-Barokah fi Fadli as-Sa’yi wa al-Harokah, kitab setebal 31 halaman ini membahas tentang muamalah dalam Islam. K.H. As’ad Syamsul Arifin menulis kitab ini pada momen malam pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia yaitu pada 15 Desember 1955. Kitab ini berisi beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad tentang asal-usul kehidupan, bercocok tanam, mencari rezeki, dan muamalah lainnya. Dalam kitab ini Kiai As’ad Syamsul Arifin lebih memposisikan diri sebagai penyeru moral, tidak sampai pada tataran konsep dan strategi bermuamalah dalam hal-hal tersebut.

- Risalah at-Tauhid, kitab setebal 42 halaman ini ditulis dengan huruf Arab tapi berbahasa Madura. Kitab ini membahas tentang ilmu tauhid namun lebih banyak mengupas masalah tasawuf. Misalnya, membahas tingkatan iman, macam-macam fana fillah, tujuan masuk tarekat, guru tarekat, dan waliyullah. Dalam kitab ini Kiai As’ad Syamsul juga mengingatkan agar kita tidak usah meminta menjadi orang yang keramat dan terkenal. Tapi kita berdoa agar menjadi orang yang cinta dan ridho kepada Allah. Menurut Kiai As’ad kalau ada seorang yang mengaku wali sesungguhnya orang tersebut bukan wali.

- Tarikh Perjuangan Islam Indonesia, buku setebal 43 halaman ini ditulis menggunakan huruf Arab berbahasa Indonesia. Buku membahas tentang sejarah Wali Songo dan tokoh-tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa dan Madura. Dalam buku ini menurut Kiai As’ad Syamsul Arifin setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat mengadakan musyawarah untuk menyebarkan Islam ke berbagai negara. Dalam buku ini, Kiai As’ad juga membahas tentang kunci sukses dakwah Wali Songo yang menggunakan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan penuh ikhtiar dan tawakal yang disertai sabar, qonaah, wara’, zuhud, dan lain-lain.

- Isra’ Mi’raj, buku setebal 21 halaman ini ditulis dengan huruf Arab berbahasa Madura. Buku yang ditulis pada 27 Syawal 1391 H atau 17 Desember 1971 ini membahas tentang perjalanan isra’ mi’raj Nabi Muhammad saw.

Syair Madura, syair ini ditulis sebanyak 232 baris oleh K.H. As’ad Syamsul Arifin dengan huruf Arab dan berbahasa Madura. Syair ini ditulis pada bulan Ramadhan, tahunnya tidak ditemukan. Buku ini memberikan informasi bahwa Kiai As’ad Syamsul Arifin juga seorang penyair dan memiliki cita rasa seni. Hal itu mengingatkan kepada sosok K.H. Hasyim Asy’ari, guru Kiai As’ad. K.H. Hasyim Asy’ari yang selama ini dikenal kepakarannya di bidang hadits ternyata juga seorang sastrawan. Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Asad Syihab dalam bukunya Hadlratussyaikh Muhammad Hasyim Asy’arie: Perintis Kemerdekaan Indonesia, terj. K.H. A Mustofa Bisri (1994). Asad Syihab (1994: 30) menjelaskan bahwa Kiai Hasyim Asy’ari merupakan seorang pembicara yang fasih dan termasuk sastrawan yang menonjol. Beliau dalam berbagai kesempatan sering membacakan syair dan beliau mempunyai kumpulan puisi-puisi panjang yang beliau baca sendiri dalam berbagai forum. K.H. Hasyim Asy’ari juga memiliki banyak karangan dalam bidang sastra budaya. K.H.R. As’ad Syamsul Arifin wafat pada 4 Agustus 1990 di Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada usia 93 tahun. Beliau dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah. Atas jasa serta perjuangan Kiai As’ad, Pemerintah RI menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional pada 9 November 2016. Gelar tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 90/TK/Tahun 2016.

Referensi: